ニースとわたし

1979年6月、23歳だったわたしはポーランド航空の機中の人となって南フランスのニースに向かっていました。生まれて初めての海外、しかも片道チケットでした。ニースに向かうと言っても、東西冷戦のさなかで、東欧ポーランドのプロペラ機は航続距離も短く、給油のためにソビエト国内を転々としながら、かなりの時間がかかってワルシャワに到着したのでした。

同型のポーランド航空機

ワルシャワで一泊した後、用意されたチャーター機でパリに到着。乗り換えの仕方もわからず、案内カウンターで「Qu'est-ce que je peux faire avec ce ticket ?(このチケットで何ができますか?)」と変なフランス語で問いかけたわたしに、受付の女性はクスッと笑いながらも丁寧に「Vous le gardez bien !(しっかり持っていてください!)」と優しく答えてくれたのが忘れられません。

シャルル・ド・ゴール空港で、あちこち彷徨いながら何とか乗り継ぎに成功し、1時間半ほどすると眼下に、空港に隣接して無数のレンガ色の屋根に太陽が反射するニースの街が見えてきました。息をのむほどの美しい光景を目の当たりにして「凄い!地球上にこんな都会があったんだ!」と心臓の鼓動は高まるばかりでした。

到着すると9年前にフランスに渡った5歳年上のいとこのKちゃんがフランス人の夫と共に到着ロビーで待っていてくれました。というのも彼らの家に暫く居候をさせてもらうことになっていたからです。空港からいとこの家まで美しい海岸通り(プロムナード・デ・ザングレ)をプジョーのオープンカーで飛ばしました。いとこの家はニースの街の東側の山のなかにありました。紺碧の海岸を走って、石灰岩の白い岩肌の見える山のなかの素敵な一軒家に辿り着くと、広い庭には林檎や梨やヘーゼルナッツの木が生い茂っていて、まるで夢のなかにいるような錯覚に襲われたのでした。

その後、いとこの家に2ヵ月ほど居候をした後、ニースの街中へ引っ越してひとり暮らしを始めました。住所は「15, Rue Meyerbeer」でエレベーターのない建物の5階、フランス語でステュディオと呼ばれるワンルームの狭い部屋で、小さなキッチンとシャワーとトイレが付いていました。窓からは中庭しか見えませんでしたが、小さいながらもわが家でとても嬉しかったのを覚えています。

秋からいよいよ授業開始。ニース大学文学部に設置された外国人のためのフランス語講座に登録し、フランス語三昧の生活が始まりました。フランス語でフランス語を教授する方法は見事で、フランス語のみならず、文学、科学、歴史、地理の授業が充実しており、短期間で日常の会話に困らなくなったばかりか、文学書や哲学書もスムーズに読めるようになりました。クラスの担任は60代の女性でしたが、皆がマドモアゼルと呼んでいたので、独身だったのでしょう。それゆえに逆に強烈に心に残っています。Mademoiselle Havette、とても教育熱心な先生でした。

また、ラカンの『テレヴィジオン』の共訳者である片山文保さんに出遇ったのもこの時でした。わたしより5歳年上の片山さんは当時ニース大学文学部の大学院に留学中で、一緒にイタリアにワインを買い出しに行ったり、毎日のようにカフェで様々な議論をしたのを懐かしく想い出します。片山さんはニース大学の博士号を取り、2年後にわたしがニースを離れた後も暫くフランスに滞在されていました。

あっという間に2年が過ぎ、イギリスのケンブリッジに数ヶ月滞在した後、信州大学医学部の5年生に復学しました。復学した後もあの天使の湾の紺碧の海が忘れられず「帰りたい、帰りたい」の一心で「ああ、帰ってきた!」という夢を見ては目を覚ます毎日でした。

帰国して2年、医師になってもその思いは続いたままで、東京医科歯科大学の神経科の研修医として勤務をしながらニースに戻るチャンスを窺っていました。ところが医師になった翌年に母が癌で他界した後は、何もできなかった自分を深く後悔し「目の前の人の命を救える医師」となることを決意し。東京医科歯科大学の麻酔蘇生科に転科しました。麻酔科医とは、言ってみれば精神科とは真反対で、患者さんの意識が無い間に仕事をする「縁の下の力持ち」的な存在で、とても新鮮で自身の世界観を根本的に変えてくれる素晴らしい体験の連続でした。

麻酔蘇生科の2年間の研修を終え、麻酔科標榜医の資格を取った時点で「医者を辞めよう!」と決意し、ニースに戻ることにしました。そして、1987年、再びニースの地に帰り、ニース大学文学部哲学科の大学院に通い始めました。ところが哲学は医学ほどの魅力を持ってはいませんでした。そこで「やはり精神医学に戻ろう」と考え、ニース大学医学部附属パスツール病院の「精神科および医学的心理学科」のGuy DARCOURT教授に手紙を書き、面接を受けて、専門医課程に登録することを許可してもらいました。そこから再び精神医学と精神分析のへの回帰が始まったのです。

G. DARCOURT教授近影

フランスで精神科医として勤務しながら、長期のヴァカンスを利用して、東アフリカ、中華人民共和国、中央アジア、新疆ウイグル自治区、タクラマカン砂漠、東南アジア、ミクロネシア、メラネシア、ポリネシア、カンボジア、タイ、ネパールを放浪しました。

と同時に東京都からの要請を受けて、父島、母島、利島、御蔵島等の離島に勤務するという生活を続けました。思い返せば足かけ十年にわたって離島の医師として勤務することができたのも麻酔蘇生科の経験のお陰でした。

西ノ島沖のヨット上

23歳でフランスに渡ってから今年で38回目の新年を迎えることになりました。人生の半分以上をフランス市民として送ることになったこの運命の不思議を今更のように思います。

「人生は心に思い描いている半分の長さしかない」と常々思って生きてきましたが、元旦には特にその思いが強くなります。こんなわたしにできることは、これまでの目眩く万華鏡のような体験を生かして、この先の「ものの見方」に根本的な変革を導くことです。とくに「医学における究極の治療法はデータの操作である」という考え方は、現実にゲノムの解析から書き換えへと進んでいることからも実証されるように、精神医学の分野でもそうであるはずです。そして精神分析の基本理念もまた、この方針によって大幅に書き換えられることになるでしょう。そうなると、フロイトやラカンはもはや古典として位置づけられなければなりません。

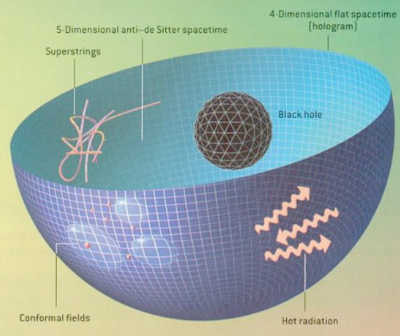

そのために有力な考え方が量子力学、超ひも理論そしてホログラフィック原理です。ホログラフィック原理は、まさにデータの書き換えによって幻影としての「現実」を操作し得る可能性を示しています。

振り返ってみれば、わたしの思索の大部分はニースでなされたものでした。確かに、東京にはあらゆる情報があり、様々な文化活動があり、美味しいレストランも山ほどあります。欲しいものはすべて手に入るように見えます。しかしながら、たとえそうだとしても、人にとって必要なのはおそらく「満たされること」ではなく「満たされないこと」なのだと思うのです。フランスでの生活が教えてくれたのは、満たされることではなく、満たされないことでした。つまり、便利さではなく、不便さこそがまさに人の自由な思索を前に進めてくれるものであることを学んだのでした。不便きわまりない生活こそが、実はとても快適なものなのだという逆説をニースの生活は教えてくれたのです。

日本での生活と最も異なるのは「過剰な親切」が存在しないということです。つまり「他人のプライバシーには介入しない」ということが徹底されており、このことが個々人の自由と権利を保障してくれているのです。フランス人の最大の美点は「介入しないで放っておいてくれる」ことだと思うのです。日本での生活とフランスでの生活の根本的な相違は「果てしなく便利さを求め続ける幼児的な心性」と「諦めを基調とする大人の心性」との対比として考えることができると思います。

申し訳ありません。取り留めの無い新年のご挨拶になってしまいました。もちろん読み飛ばしていただいて結構です。この歳になってもまだ「前人未踏の地を歩いてゆきたい」という少年時代からのわがままな希望が、いまだに続いていることに、自分自身驚いています。今年もまた、わたしの思索を支え続けてくれる皆さんに感謝しつつ、量子論と超ひも理論とホログラフィック原理と精神分析とが互いに手を取り合い、新しい地平を切り開いてくれることを信じて、新たなスタートを切りたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。